Insektenprojekt im Viehlassmoos

Naturschutzprojekt Infrastruktur für Insekten

Brücken bauen für Bläulinge & Co.

Projektbeschreibung

Starker Rückgang vieler Insektenarten im Landkreis Erding

Jüngst fertiggestellte Kartierungsarbeiten im Landkreis Erding ergaben, dass trotz aller Anstrengungen viele der dort lebenden wertvollen Insektenarten mittlerweile stark zurückgegangen oder verschwunden sind. Dazu zählen beispielsweise Schmetterlinge mit einem faszinierenden Lebenszyklus, wie der Dunkle und der Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling, oder auch viele Libellenarten, wie die blau-gemusterten Libellen Helm-Azurjungfer und Vogel-Azurjunger. Um den Rückgang der Arten im Landkreis Erding aufzuhalten, wurde das Projekt „Infrastruktur für Insekten – Brücken bauen für Bläulinge & Co.“ ins Leben gerufen.

Gründe für den Rückgang

Oftmals sind die für wertvolle Insektenarten wichtigen Offenlandlebensräume durch Nutzungsaufgabe und die daraus folgende starke Ausbreitung von Stauden und Gehölzen bedroht. So wurden beispielsweise die wertvollen Feuchtwiesen des Viehlassmooses, einem der letzten großflächigen Niedermoorreste des Erdinger Mooses, früher vor allem für die Nutzung als Einstreu für das Vieh regelmäßig gemäht. Seit der Aufgabe der Nutzung verschwinden die Wiesen und mit ihnen allmählich auch seltene Arten, wie der Baldrian-Scheckenfalter (Melitaea diamina), der Lungenenzian-Ameisenbläuling (Phengaris alcon alcon), der im Landkreis Erding nur noch im Viehlassmoos vorkommt, die Sumpfschrecke (Stethophyma grossum) und viele weitere. Aber auch auf einer Vielzahl weiterer Flächen im Landkreis Erding liegen teilweise starke Pflegedefizite vor. Das Ergebnis ist immer das Gleiche: Durch mangelnde Pflege verbrachen die Flächen und wertvolle Arten gehen verloren.

Zeit zum Handeln – das Projekt „Infrastruktur für Insekten – Brücken bauen für Bläulinge & Co.“

Mit dem Projekt werden Maßnahmen zur Optimierung und Wiederherstellung von Flächen umgesetzt, die für relevante Arten als Lebensraum dienen können und die durch geeignete lineare Strukturen (z. B. Kanal-Dämme, Flächen entlang von Fließgewässern und Gräben, Schneisen von Hochspannungs-Leitungen im Wald) miteinander verbunden sind. Die Laufzeit des Projekts ist von 2021 bis 2025.

Wo befindet sich das Projektgebiet?

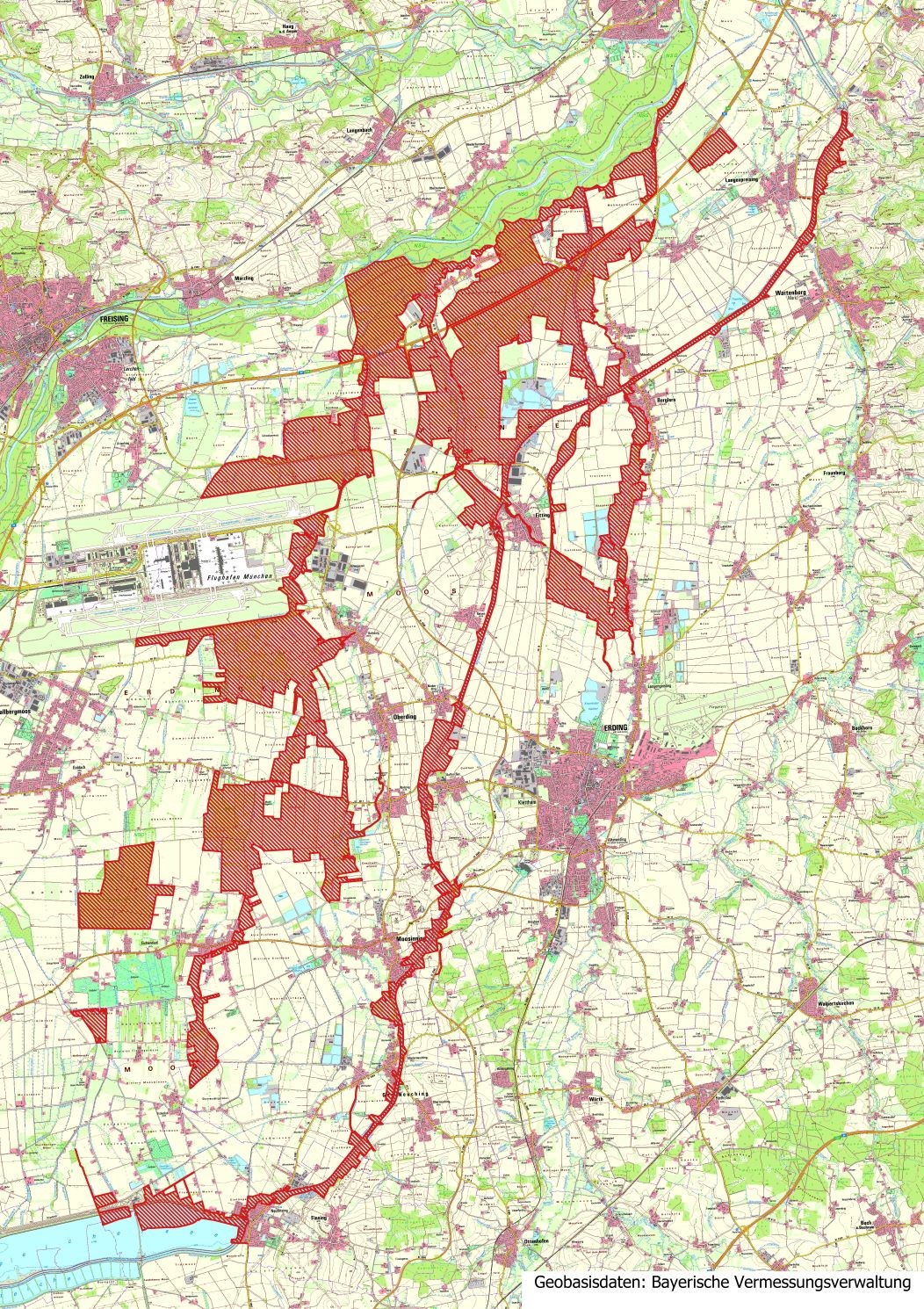

Das Projektgebiet umfasst Flächen im Norden und Westen des Landkreises Erding in einem Umfang von insgesamt rund 5.000 ha. Kernbereiche sind die Gadener Isaraue im Norden sowie Teile der angrenzenden Niedermoor-Gebiete. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Projektgebietes sind lineare Verbundstrukturen, insbesondere die Dämme des Sempt-Flutkanals und des Mittleren Isarkanals.

Projektgebiet

Wer ist am Projekt beteiligt?

Träger des Projekts ist der Landkreis Erding. Finanziell unterstützt wird das Projekt darüber hinaus vom Bezirk Oberbayern und dem Bayerischen Naturschutzfonds. Zusammen leisten sie somit einen wichtigen Beitrag zum „Blühpakt Bayern“ (externer Link) sowie zur Bayerischen Biodiversitätsstrategie. Mit dem Projektmanagement ist das Ingenieurbüro H&S aus Freising beauftragt.

Kontaktdaten bei Fragen zum Projekt

Untere Naturschutzbehörde

Martin Simon

Landratsamt Erding

Tel. 08122/ 58 1262

Martin.Simon@lra-ed.de

Projektmanagement

H&S eGbR, Freising

Tel. 08161/40 540 0

info@h-und-s.de

Welche Maßnahmen wurden im Projekt bisher umgesetzt?

Seit 2021 wurden im Rahmen des Projekts auf mehr als 15 ha Maßnahmen zur Aufwertung von Offenlandlebensräumen und zur Verbesserung des Pflegezustands durchgeführt, in erster Linie durch die Entfernung von Gehölzen und die Wiederaufnahme der Mahdnutzung. Darüber hinaus wurden 44 Tümpel und Kleingewässer sowie alte Seigen-/und Torfstichstrukturen entbuscht und entlandet, um offene Wasserflächen zu erhalten und eine Besonnung der Gewässer wiederherzustellen. Dies kommt in erster Linie stark bedrohten Stillgewässer-Libellen, wie der Sumpf-Heideliebelle (Sympetrum depressiusculum) und Amphibien zu gute. Die Maßnahmen wurden auf kommunalen Flächen und auf Flächen, auf denen das Einverständnis von Privateigentümern eingeholt wurde, umgesetzt.

Maßnahmenumsetzung

Folgende Maßnahmenschwerpunkte sind besonders hervorzuheben:

Naturschutzgebiet Viehlaßmoos: Das Viehlaßmoos, eines der letzten Niedermoorreste im Landkreis Erding, ist Heimat für zahlreiche bedrohte Insektenarten, darunter die Tagfalter Dunkler und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Phengaris nausithous bzw. Phengaris teleius) sowie verschiedene Libellenarten. Die dort durchgeführten Maßnahmen konzentrieren sich auf die Zurückdrängung von Gehölzen, um offene Wiesenflächen zu erhalten, die als Nahrungs- und Fortpflanzungshabitate für diese Arten dienen. Der Einsatz von Spezialgeräten, wie Mähraupen, ist notwendig, da die Flächen oft zu nass für eine herkömmliche Bewirtschaftung sind.

Grabenpflege zur Förderung der Biodiversität: Entlang von Gräben im Projektgebiet werden Uferabflachungen vorgenommen, um die Lebensräume insbesondere für seltene Libellenarten wie die Helm- Azurjungfer (Coenagrion mercuriale) oder die Vogel-Azurjungfer (Coenagrion ornatum) zu verbessern. Die Maßnahmen fördern die Vernetzung von Lebensräumen und erleichtern die Pflege der Uferbereiche. Zusätzlich wurde gebietsheimisches Saatgut eingesetzt, um die neu modellierten Uferflächen ökologisch aufzuwerten.

Offenlandflächen und Brennenstandorte: Auf ausgewählten Offenlandflächen, wie im Naturschutzgebiet Freisinger Buckl und in der Gadener Au, wurden Maßnahmen zur Wiederherstellung artenreicher Lebensräume für Tagfalter und Heuschrecken durchgeführt. Diese Flächen sind für stark gefährdete Arten wie den Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläuling und den Frühlings-Perlmuttfalter (Boloria euphrosyne) von großer Bedeutung. Gehölzansammlungen, die die Offenlandflächen zunehmend bedrängen, werden zurückgeschnitten, um die Mähbarkeit der Flächen wiederherzustellen und eine Verschattung durch wachsende Gehölzinseln zu verhindern.

Eine Besonderheit im Landkreis Erding ist, dass sich sehr große Areale im Eigentum von Unternehmen der öffentlichen Hand befinden, wie z. B. den Bayerischen Staatsforsten oder der Flughafen München GmbH. Mit diesen erfolgt im Projekt eine intensive Abstimmung zur Entwicklung von Maßnahmen und zu einer Zusammenarbeit auf freiwilliger Basis. Zusätzliche Maßnahmen fanden somit - initiiert, angeregt oder begleitet durch das Projekt – durch die jeweiligen Akteure auf ihren Flächen statt. Zu nennen ist u.a. die großflächige Beweidung des Vorlands des Isardeichs in der Rosenau mit Wasserbüffeln durch das WWA München, die Entfernung von Gehölzen entlang des Sempt-Flutkanals durch die Uniper GmbH oder den Aufbau eines Ökokontos in der Gadener Au durch die Bayerischen Staatsforsten.

Welche Maßnahmen sind in Zukunft vorgesehen?

Im nun anstehenden letzten Projektjahr 2025 sollen insbesondere Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung durchgeführt werden, um den Projekterfolg langfristig zu sichern. Außerdem ist zu Projektende ein Monitoring der Insektenvorkommen auf den Maßnahmenflächen geplant, um einerseits den Projekterfolg zu messen und andererseits eine Datenbasis für die Bewertung der weiteren Entwicklung der Pflegeflächen in den kommenden Jahren zu schaffen.

Kurzvorstellung von Zielarten des Projekts

Lebensraum Fließgewässer

Was hat die Helm-Azurjungfer mit dem Götterboten Merkur zu tun?

Die Helm-Azurjungfer, wissenschaftlich Coenagrion mercuriale, lässt sich anhand der einzigartigen Zeichnung auf dem zweiten Körpersegment der Männchen erkennen, denn diese erinnert an den Helm des Götterboten Merkur.

Der Lebenszyklus der Helm-Azurjungfer

Nach der Paarung sticht das Weibchen ihre Eier in dicht gewachsene Unterwasserpflanzen ein. Die Larven entwickeln sich danach in Abhängigkeit von der Temperatur ein bis zwei Jahre lang im Wasser, bevor sie sich als adulte Tiere zu ihrem nächsten Lebensraum an Land begeben. Dort halten sie sich während ihrer kurzen Lebenszeit von meist nur zwei Wochen in extensiven Wiesenstreifen und -gräben entlang von nährstoffarmen, gut besonnten und kalkhaltigen Fließgewässern auf.

Vorkommen und Gefährdung

In Bayern ist die Libelle vom Aussterben bedroht und kommt fast ausschließlich südlich der Donau vor. Im Landkreis Erding wurde im Rahmen der Kartierungen eine Bestandszunahme verzeichnet: insbesondere die Gewässer im Umfeld des Flughafens wurden neu besiedelt. Deswegen trägt der Landkreis eine besonders hohe Verantwortung zum Schutz der Helm-Azurjungfer.

Alles, was eine zu hohe Beschattung der Gewässer zur Folge hat, wie etwa das Vernachlässigen der Ufervegetationspflege, führt zu einem Rückgang der Art. Auch eine intensive landwirtschaftliche Nutzung kann die Vegetation durch zu hohe Nährstoffeinträge wuchern lassen und somit die Entwicklung der Larven stören. Gleichzeitig sind aber auch eine vollständige Mahd der Wiesen in Ufernähe sowie das Austrocknen der Gewässer problematisch.

Wie kann die Helm-Azurjungfer geschützt werden?

Vordringlich ist die Sicherung der im Landkreis bekannten Vorkommen durch eine angepasste Pflege: Dabei ist es wichtig, dass die Gewässer in einem mittleren Sukzessionsstadium gehalten werden, also weder radikal geräumt werden noch zu stark zuwachsen. Dies ist unter anderem zur Eiablage essenziell. Außerdem sollten im Umfeld der bekannten Vorkommen weitere Gewässer optimiert werden, zum Beispiel durch das Abflachen von Grabenrändern.

Vogel-Azurjungfer Tandem bei der Eiablage

Bilder: Landratsamt Erding

Woran erkennt man die Vogel-Azurjungfer?

Genau wie bei ihrer Verwandten, der Helm-Azurjungfer, ist auch bei der Vogel-Azurjungfer die Zeichnung auf dem zweiten Körpersegment der Männchen charakteristisch. Diese ähnelt einem fliegenden Vogel.

Diese Libelle braucht es warm

Die Vogel-Azurjungfer braucht sonnige, flache und langsam fließende Gewässer mit hoher Wasserqualität und niedriger Ufervegetation. Die Unterwasservegetation sollte wintergrün und dicht sein. Warme Gewässer lassen die Larven unbeschadet überwintern. Im adulten Stadium macht die standorttreue Vogel-Azurjungfer Jagd auf Steinfliegen, Blattläuse und Mücken. Grundsätzlich ist die Lebensweise ähnlich zu derjenigen der Helm-Azurjungfer.

Vorkommen und Gefährdung

Die Vogel-Azurjungfer, die laut der Roten Liste Bayerns als stark gefährdet gilt, konnte im Rahmen der jüngsten Kartierungen erfreulicherweise an mehreren Stellen im Norden des Landkreises Erding erstmals nachgewiesen werden. Wie bei der Helm-Azurjungfer wurden die neuen Vorkommen vornehmlich in neu angelegten oder renaturierten Gewässerstrukturen festgestellt. Die Art wird vor allem von zu dichtem Uferbewuchs und damit einhergehender Beschattung der Gewässer negativ beeinträchtigt.

Wie kann die Vogel-Azurjungfer geschützt werden?

Wie bei der Helm-Azurjungfer ist die Sicherung der im Landkreis bekannten Vorkommen vordringlich. Dazu ist die Entfernung beschattender Gehölze und die Einrichtung von Pufferzonen (z.B. nicht genutzte Grünflächen) an den Gewässern notwendig. Außerdem gilt es, Nährstoffeinträge durch Dünger und Gülle und eine intensive Bewirtschaftung bis an den Gewässerrand zu vermeiden. Außerdem sollten weitere potentiell als Lebensraum in Frage kommende Gewässer optimiert werden, beispielsweise durch das Abflachen der Grabenränder.

Feuchte Standorte

Wie erkennt man den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling?

Obwohl der Name etwas anderes verspricht, ist diese Bläulingsart vor allem an der zimtbraunen Flügelunterseite mit schwarzen, aufgereihten Punkten zu erkennen. Lediglich die Männchen haben eine graublaue Flügeloberseite.

Ein abenteuerliches Leben

Viel treffender weist der Name des Dunklen Wiesenkopf-Ameisenbläulings hingegen auf seine Lebensweise hin, denn die Art verbringt die meiste Zeit auf den Blüten einer bestimmten Pflanze: dem Großen Wiesenknopf. Diese bietet nicht nur Nahrung, sondern ist auch Versteck, Schlaf- und Paarungsplatz. Dort legt sie auch ihre Eier ab, aus denen die Larven schlüpfen. Mitten in der Entwicklungsphase der Larve startet diese ein riskantes Manöver: Sie lässt sich von den Blüten des Großen Wiesenknopfs herab auf den Boden fallen und wartet dort auf Ameisen einer speziellen Gattung, die Knotenameisen, welche die Raupe in ihr Nest bringen – aber nicht etwa, um sie zu fressen, sondern um ihr Schutz und Nahrung zu bieten. Die Larve des Falters täuscht den Ameisen vor, zum Nest zu gehören, indem sie chemische Botenstoffe aussendet und auch durch das Aufblähen und Krümmen ihrer Körperteile eine Ameisenlarve imitiert. Außerdem belohnt sie die Arbeit der Ameisen mit der Abgabe von Zuckerwasser. Als frisch geschlüpfter Schmetterling wirkt die Täuschung nicht mehr, sodass dieser nun von den Ameisen als Beute wahrgenommen wird und das Ameisennest auf dem schnellsten Wege verlassen muss.

Vorkommen und Gefährdung

Im Landkreis Erding ist die Art heute an vielen ehemaligen Fundorten verschwunden. Zwar wären viele dieser Stellen als potenzielle Lebensräume für den Falter noch gut geeignet, aber nicht angepasste (Pflege-) Maßnahmen haben die Bestandsdichte seiner Fraßpflanze, dem Großen Wiesenknopf, reduziert. Hinzu kommt, dass die Populationen der Wiesenknopf-Ameisenbläulinge derzeit mehr oder weniger stark isoliert sind, sodass geeignete Habitate kaum besiedelt werden.

Wie kann der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling geschützt werden?

Um den Flughafen München herum wurden viele gut geeignete Flächen neu geschaffen. Weil die Bestände der Wiesenknopf-Ameisenbläulinge aber zum Teil isoliert sind, soll ein Lebensraum-Verbundsystem etabliert werden, wofür die Dämme entlang von Sempt-Flutkanal und Mittlerer Isar-Kanal besonders gut geeignet sind. Durch das Entbuschen im Bereich der ehemaligen Brennenstandorte, der Niedermoore und entlang der Deiche werden magere, und halboffene bis offene Standorte wiederhergestellt. Darüber hinaus ist eine Anpassung des Pflegeregimes (Mahd statt Mulchen, streifenweise Mahd bzw. Anpassung des Mahd-Zeitpunktes) an linearen Strukturen wie Dämmen und Deichen, Bahndämmen und Straßenbegleitflächen von großer Bedeutung. Beispielhaft dafür sind die Dämme am Ismaninger Speichersee und im Bereich der Vorflutgräben um den Flughafen München.

Wie sieht der Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling aus?

Der Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling sieht seinem Verwandten, dem Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling, auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlich. Doch bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass ersterer zwei statt einer Punktreihe auf den Flügeln trägt und, wie der Name schon sagt, deutlich heller gefärbt ist.

Gefährlicher Lebensbeginn

Auch die Lebensweise der beiden Schmetterlinge ähnelt sich, denn der Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling ist ebenso abhängig von den Vorkommen des Großen Wiesenknopfes und den Knotenameisen. Die Larven des Falters müssen sich zum Anfang ihres Lebens vor einer spezialisierten Schlupfwespenart in Acht nehmen, denn diese legt ihre Eier in die Blüten des Großen Wiesenknopfs. Von dort aus befallen die jungen Schlupfwespen dann die Raupen der Wiesenknopf-Ameisenbläulinge. Im adulten Stadium fliegt der Falter die Blütenpflanzen in extensiv genutzten Feucht- und Nasswiesen an. Anders als sein Verwandter meidet er jedoch zu stark verbrachte Standorte.

Vorkommen und Gefährdung

Für den Rückgang der Art sind vor allem die intensivere Grünlandnutzung, falsche Mahd-Zeitpunkte, Bodenverdichtung und Verbrachung von Wiesen verantwortlich. Die wenigen Fundorte der Art im Landkreis Erding sind stark verinselt. Im Eittinger Moos wurde von der Fraßpflanze nur noch ein Individuum festgestellt, während positivere Entwicklungen auf einem Streuwiesen-Rest nordwestlich Eichenkofens verzeichnet wurden. Dort gelang ein Neunachweis.

Wie kann der Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling geschützt werden?

Die Pflegemaßnahmen für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling können auch für seinen Verwandten übernommen werden. Im Vordergrund steht auch hier die Etablierung eines Lebensraum-Verbunds, da viele aktuell im Sinne des Naturschutzes gepflegte Flächen im Landkreis gute Lebensbedingungen vorweisen, aber nicht miteinander vernetzt sind.

Bild: Landratsamt Erding

Unverwundbar durch die Siegwurz

Auf Streuwiesen, Magerrasen und Flachmooren wächst diese auffällige und sehr seltene Pflanze mit pinken Blüten, die Sumpf-Gladiole. Ihre trockenheitsresistente Wurzelknolle, mit der die Pflanze überwintert, ist von einem Netz überzogen, das einem Kettenhemd ähnelt. Deswegen glaubte man im Mittelalter, dass derjenige, der die Knolle unter seiner Rüstung trägt, unverwundbar ist. Die weitere Bezeichnung als „Sumpf-Siegwurz“ erinnert noch heute daran.

Vorkommen und Gefährdung

Außerhalb Bayerns sind nur einzelne, kleinere Vorkommen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz bekannt, weswegen Bayern eine besonders wichtige Rolle im Erhalt der in Deutschland stark gefährdeten Art spielt. Austrocknung, aber auch langanhaltende Staunässe führen dazu, dass die Sumpf-Gladiole nicht mehr wachsen kann. Daneben gelten Überdüngung und eine zu frühe Mahd als Gefährdungsursachen. Großflächige Eingriffe in den Lebensraum sind außerdem Aufforstungen oder fortschreitende Sukzession, intensive Beweidung, die Umwandlung von Wiesen in Äcker und Bebauung.

Wie kann die Sumpf-Gladiole geschützt werden?

Notwendig zum Schutz der Art ist der Mahdverzicht während der Blütezeit, bei gleichzeitig standortabhängiger, regelmäßiger Pflegemahd und gegebenenfalls dem Entfernen von Gehölzen. Eine extensive Nutzung von Streuwiesen und Magerrasen sowie Pufferzonen zur Minderung von Nährstoffeinträgen sind ebenso wichtig.

Trockene Standorte

Bild: Landratsamt Erding

Ein raffinierter Bestäubungsmechanismus

Zur Bestäubung hat diese faszinierende Orchidee einen effizienten Mechanismus entwickelt: Die Blüten sind so gebaut, dass angelockte Insekten über die glatten, öligen Wände in sie hineinfallen. Der Weg aus der sogenannten Kesselfalle führt nur über Haartreppen heraus und vorbei an der Narbe sowie einem der Staubblätter. Auf diese Weise geben die Tiere zunächst Pollen ab und nehmen anschließend wieder neuen auf. Im Gegensatz zu anderen Blütenpflanzen muss der Frauenschuh auf diese Weise keine Energie zur Nektarproduktion aufwenden. Doch die Insekten gehen nicht nur leer bei der Bestäubung aus, sie begeben sich beim Betreten der Kesselfalle auch noch in Gefahr, denn dort lauern oftmals Spinnen auf die leichte Beute.

Der Frauenschuh lässt sich Zeit

Auch unter der Erde gibt es bei dieser Orchidee Spannendes zu entdecken: Bestimmte Pilze im Boden leben mit dem Frauenschuh in Symbiose, also in einer Lebensgemeinschaft, und verhelfen dem Frauenschuh durch Nährstoffzufuhr zur Keimung. Diese kann nach dem ersten Kontakt mit dem Pilz etwa drei bis fünf Jahre dauern. Noch längere Zeit kann vergehen, bis die erste Blüte erscheint: Hier kann mit bis zu 16 Jahren gerechnet werden.

Vorkommen und Gefährdung

Der Frauenschuh wächst vor allem gruppenweise in lichten Wäldern an halbschattigen, kalkreichen Standorten, aber auch in Flussauen. Unter anderem die Intensivierung der Forstwirtschaft mit dichteren Waldbeständen führt dazu, dass die Orchidee nicht mehr genügend Licht bekommt. Zudem wird der Frauenschuh durch Spaziergänger oftmals zertreten oder der Boden um ihn herum wird durch die Tritte verdichtet. Außerdem kommt es vor, dass Liebhaber die Orchidee im heimischen Garten anpflanzen. Dies bedeutet aber das Todesurteil für diese, denn der Frauenschuh keimt nur bei Anwesenheit ihres Symbiose-Partners. Aus diesen Gründen werden Vorkommen der Blume häufig geheim gehalten oder, wie der einzige Bestand in Großbritannien, sogar bewacht.

Wie kann der Gelbe Frauenschuh geschützt werden?

Zum Schutz des Frauenschuhs sollten halbschattige Standorte, zum Beispiel in Form von strukturreichen Mischwäldern, erhalten werden. Außerdem sollten Besuchende über angebrachtes Verhalten in Frauenschuhbeständen informiert werden.

Bild: Landratsamt Erding

Eine Meisterin der Täuschung

Auf den ersten Blick wirkt die Blauflügelige Ödlandschrecke völlig unscheinbar. Ihr Aussehen ist bestens an warme Sand- und Kalkmagerrasen mit hohem Rohbodenanteil angepasst, sodass sie mit ihrer graubraunen Färbung nur schwer auf dem Boden entdeckt wird. Deswegen vertraut sie auf ihre Tarnung und flieht erst im letzten Moment, wenn ihr Fressfeinde wie Vögel und Eidechsen oder andere Gefahren zu nahekommen. Im Flug zeigt sie dann ihre auffälligen, hellblauen Hinterflügel, die den Angreifer in die Irre führen sollen, denn kurz bevor sie landet, schlägt die Blauflügelige Ödlandschrecke einen Haken und zieht ihre Flügel wieder ein. Durch die Täuschung soll der Fressfeind seine Beute an einer anderen Stelle vermuten, wodurch die Heuschrecke an Zeit gewinnt, um sich in Sicherheit zu bringen.

Vorkommen und Gefährdung

Die Bestände der Blauflügeligen Ödlandschrecke gehen in Deutschland stark zurück und gelten als gefährdet. Im Landkreis Erding hält sie sich an den Dämmen am Ismaninger Speichersee auf und hat sich darüber hinaus auch auf neu geschaffene Flächen in Abbaustellen und Biotopflächen ausgebreitet. Ihre Lebensräume werden sowohl durch eine intensivere Flächenbewirtschaftung und das Auffüllen von Kiesgruben als auch durch das Aufkommen flächiger, hoher Vegetation als Folge fehlender Mahd oder Beweidung zerstört.

Wie kann die Blauflügelige Ödlandschrecke geschützt werden?

Zur Optimierung der Lebensräume für die Blauflügelige Ödlandschrecke müssen in erster Linie magere bzw. extensiv genutzten Flächen wiederhergestellt werden. Dazu ist einerseits die Entfernung von Gehölzen zur Zurückdrängung der Sukzession und Sicherung der Offenlandbereiche sowie eine Überprüfung und ggf. Anpassung des Pflegeregimes, vor allem durch extensive Mahd, notwendig.

Lebensraum Kleingewässer

Bild: Landratsamt Erding

Das besondere Merkmal des „Wetterfroschs“

Der Europäische Laubfrosch ist auch bekannt als „Wetterfrosch“. Seine angebliche Fähigkeit, das Wetter vorherzusagen, hängt mit einem besonderen körperlichen Merkmal zusammen, denn unter den mitteleuropäischen Amphibien ist der Laubfrosch der einzige, der Haftscheiben an Fingern und Zehen besitzt. Diese ermöglichen es ihm, bei warmer Witterung auf Büsche und Bäume bis hoch in die Kronenregion zu klettern und dort Insekten zu fangen. Unter dem Laub ist der Laubfrosch mit seiner grünen Körperfarbe dann nur schwer zu entdecken.

Wanderung durch viele Lebensräume

Für den Laubfrosch ist eine Kombination aus verschiedenen temporären Lebensräumen wichtig. Während der Laichzeit im späten Frühjahr benötigt er flache, warme und fischfreie Gewässer, von denen aus er in seinen sommerlichen Lebensraum an Land wandert. Dieser besteht aus Bäumen und Büschen, die den Laubfrosch vor Feinden und zu starker Sonneneinstrahlung schützen, aber wiederum auch einen Platz zum Sonnen sowie ein reichliches Angebot an Insekten bieten. Wenn die Tage im Herbst allmählich kürzer werden, sucht sich der Laubfrosch einen geeigneten Platz zum Überwintern, beispielsweise Erdlöcher, Laubhaufen oder Mauerspalten.

Wodurch wird der Europäische Laubfrosch gefährdet?

Habitate des Laubfrosches gehen durch intensive Bewirtschaftung der Flächen und Gewässer (u.a. durch Fischbesatz), aber auch durch das Fortschreiten der natürlichen Sukzession verloren. Im Nordosten des Landkreises sowie im Raum zwischen Hörlkofen, Wörth und Pastetten ist der Europäische Laubfrosch, zum Teil wegen relativ starker Isolation der Populationen, mittlerweile nicht mehr aufzufinden. Die Art breitet sich allerdings im Nordwesten des Landkreises im Umfeld des Flughafens bis Erding sowie auch im Isental aus.

Wie kann der Europäische Laubfrosch geschützt werden?

Zum Schutz des Froschs ist vor allem das Schaffen und die Pflege von fischfreien und besonnten Laichgewässern wichtig. In der Vergangenheit wurden im Landkreis Erding zahlreiche „Biotoptümpel“ neu angelegt. Durch regelmäßige Kontrollen sollten Pflegemaßnahmen eingeleitet werden, die zu üppige Vegetation an Kleingewässern entfernen. Besonderer Handlungsbedarf besteht beispielsweise im Schloßholz westlich Aufhausen, im Umfeld von Eicherloh, auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes in Erding und im Viehlassmoos. Zudem sollten gut strukturierte, fischarme Teiche erhalten werden.