Moormanager

- Die Aufgabe des Moormanagers ist es, zusammen mit Trägern wie Kommunen und Verbänden, Projekte zur Moor-Wiedervernässung zu initiieren, zu konzipieren und deren Umsetzung zu begleiten.

- Das Hauptziel dabei ist es, die Treibhausgasemissionen aus den Moorflächen zu verringern.

- Um den Moorschutz gezielt und optimal auszuweiten, ist hierbei die Information, die Beratung und die Zusammenarbeit mit Kommunen, weiteren Fachbehörden, Interessenvertretungen der Landnutzer, Grundeigentümer und des Naturschutzes sowie der lokalen Bevölkerung unerlässlich.

- Die Konzipierung, Planung, Ausschreibung und Umsetzung von Maßnahmen.

- Mit Hilfe staatlicher Förderinstrumente (Landschafts- und Naturparkrichtlinie - LNPR) werden Moorflächen arrondiert (zusammengelegt), so dass Mooreinheiten entstehen in denen die Grundwasserstände gezielt angehoben werden können.

- Der Moormanager berät dabei die Träger einer staatlichen Förderung bei Grunderwerb, der langfristigen Pacht, dem Flächentausch oder auch der Umsetzung von Maßnahmen des Moorschutzes auf Flächen, die in Eigentümerhand bleiben.

- Zudem unterstützt er bei der Erarbeitung der nötigen Förderanträge.

- Im nächsten Schritt begleitet der Moormanager die förderfähige Konzipierung, Planung, Ausschreibung und Umsetzung der Maßnahmen.

- Oberster Grundsatz bei diesem Vorgehen ist stets die Freiwilligkeit der beteiligten Akteure. So wird erreicht, dass Moorschutzmaßnahmen nur Einfluss auf Moorbereiche nehmen, in denen die Eigentümer ihr Einverständnis zur Umsetzung der Maßnahmen erklärt haben.

- Ein Schritt in die moorschonende Bewirtschaftung ist die über das Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) geförderte Umwandlung von Acker in Dauergrünland (Förderung: 3300 €/ha für einen Zeitraum von fünf Jahren), die sich mit weiteren Leistungen kombinieren lässt.

- Durch diese Maßnahme verringert sich bereits der CO2-Ausstoß der Fläche.

- Werden die Entwässerungsmaßnahmen beendet, ggf. sogar der Grundwasserstand erhöht, verbessert sich die CO2-Bilanz der Fläche weiter.

- Eine Förderung durch das Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) honoriert zudem eine naturschonende Bewirtschaftung ökologisch wertvoller Lebensräume, wie der Nutzung von Grünland zu bestimmten Terminen mit zusätzlicher Förderung für nasse Standorte.

- Die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) bieten über das Moorbauernprogramm ebenfalls Fördermaßnahmen für moorschonende Bewirtschaftungsweisen.

- Gefördert werden u. a. der Anbau von Paludikulturen (Biomassepflanzen, die an hohe Grundwasserstände angepasst sind) und die Grünlandnutzung bei höheren Grundwasserständen.

- Der Moormanager berät Sie gerne, auch in Zusammenarbeit mit weiteren Fachbehörden, um die für Ihre Situation geeignete Möglichkeit der moorerhaltenden Entwicklung Ihrer Flächen zu finden.

- Wenn Sie Eigentümer und/oder Bewirtschafter einer Moorfläche sind und Ihnen der Klima-, Moor- und Artenschutz am Herzen liegt, dann setzen Sie sich gerne direkt mit dem Moormanager des Landkreises in Verbindung, um Ihre Möglichkeiten zu besprechen.

- Gerne geben die Moormanager der einzelnen Landkreise auch an alle weiteren interessierten und engagierten Bürger Auskünfte rund um das Thema Moor- und Klimaschutz.

Klimaschutz

- Natürliche Moore ziehen beträchtliche Mengen des Treibhausgases Kohlendioxid (CO₂) aus der Atmosphäre.

- Das CO2 wird durch Pflanzenreste die sich im wassergesättigten Boden nicht zersetzen als Kohlenstoff im Torfboden gespeichert.

- Pro Hektar werden etwa 700 Tonnen Kohlenstoff gebunden, viermal so viel wie in der gleichen Fläche an Wald.

- Werden sie jedoch geschädigt setzen sie große Mengen CO₂ frei – und belasten somit das Klima.

- In Bayern stammen über 8 % des jährlichen Treibhausgasausstoßes aus entwässerten Mooren.

Wasserkreislauf

- Nasse Moore spielen eine entscheidende Rolle im Wasserkreislauf. Sie filtern Wasser und helfen bei Dürreperioden und Überschwemmungen.

- Die Quellfähigkeit der Torfe ermöglicht es, Wasser wie in einem Schwamm aufzunehmen und das Überschusswasser verzögert an die Landschaft abzugeben. Im entwässerten Zustand verschlechtert sich jedoch die Fähigkeit des Torfbodens Wasser zu speichern.

- Durch Wiederherstellung eines naturnahen Wasserhaushaltes kann die Funktion der Moore als Regenrückhaltespeicher wiederhergestellt werden.

- Zudem verbessern Moore die Wasserqualität. Sie sind in der Lage, dem durchströmenden Grund- und Oberflächenwasser sowohl Nähr- als auch Schadstoffe zu entziehen und diese dauerhaft in sich zu speichern.

Biodiversität

- Ursprünglich waren 3 % der Landesfläche Bayerns von Mooren bedeckt.

- Die extremen Lebensbedingungen, die in intakten Mooren vorherrschen, entscheiden, wer in ihnen überleben kann.

- Die Nässe und der Sauerstoffmangel haben zur Entstehung seltener, hochspezialisierter Lebensgemeinschaften in der Tier- und Pflanzenwelt geführt.

- Zahlreiche Enzian- und Orchideenarten, aber auch Insekten, wie die Sumpfschrecke oder Sumpfheidelibelle, sind in Mooren beheimatet.

- Diese Arten, die einst das unverwechselbare Gesicht der Moorlandschaften ausgemacht haben, sind durch menschliche Eingriffe in Moorlebensräume und deren damit verbundenem Rückgang inzwischen selten geworden.

Produktionsfläche

- In Deutschland werden rund 2/3 der Moorflächen landwirtschaftlich genutzt.

- Die landwirtschaftliche Nutzbarkeit der entwässerten Moorböden ist durch die Torfsackung und -zersetzung jedoch zeitlich begrenzt.

- Viele Moorböden werden teilweise bereits in wenigen Jahrzehnten nicht mehr landwirtschaftlich nutzbar sein.

- Unter der Torfschicht liegen häufig kaum nutzbare Kies- oder Tonschichten, die teilweise direkt im oberen Grundwasserkörper liegen.

- Die kontinuierliche Absenkung des Grundwassers ist aufgrund der hohen Priorität des Moorschutzes keine dauerhaft fortführbare Praxis.

Der Ausweg

- Einen Ausweg bieten vielversprechende, den fruchtbaren Moorboden erhaltende, Nutzungsalternativen, die sogenannten Paludikulturen.

- Diese können auch bei hohen Wasserständen ertragreich angebaut werden. Der Anbau und die Verwertung der Kulturpflanzen wird durch Forschungseinrichtungen, wie der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und der Landesanstalt für Landwirtschaft sowie Praxisbetrieben, z. B. im Donaumoos und dem Freisinger Moos, intensiv untersucht.

- Hierbei werden bei hohen Grundwasserständen Grasarten wie Schilf, Rohrkolben, Seggen, Rohrglanzgras oder nässeangepasste Mähwiesenmischungen erprobt.

- Die Biomasse lässt sich beispielsweise ökologisch sinnvoll für Gebäudedämmung, Trockenbauplatten, Papierprodukte, Beimengung in Biogasanlagen und zur Wärmeerzeugung verwerten.

- Praxistaugliche Formen der extensiven Beweidung werden in vielen Moorgebieten bereits erfolgreich umgesetzt.

Historie und Chancen

- Um Moore für die landwirtschaftliche Nutzung und den Abbau von Torf als Brennstoff nutzbar zu machen, wurden sie teilweise bereits im 16. Jahrhundert gezielt entwässert.

- Eine Praxis die vielerorts bis heute fortgesetzt wird. Durch die Entwässerung sacken die Torfe gewissermaßen in sich zusammen und zersetzen sich unter Einwirkung von Sauerstoff, wobei Kohlendioxid entweicht.

- Durch dieses Vorgehen senkt sich die Oberfläche des entwässerten Moorbodens um bis zu über einem cm jährlich ab.

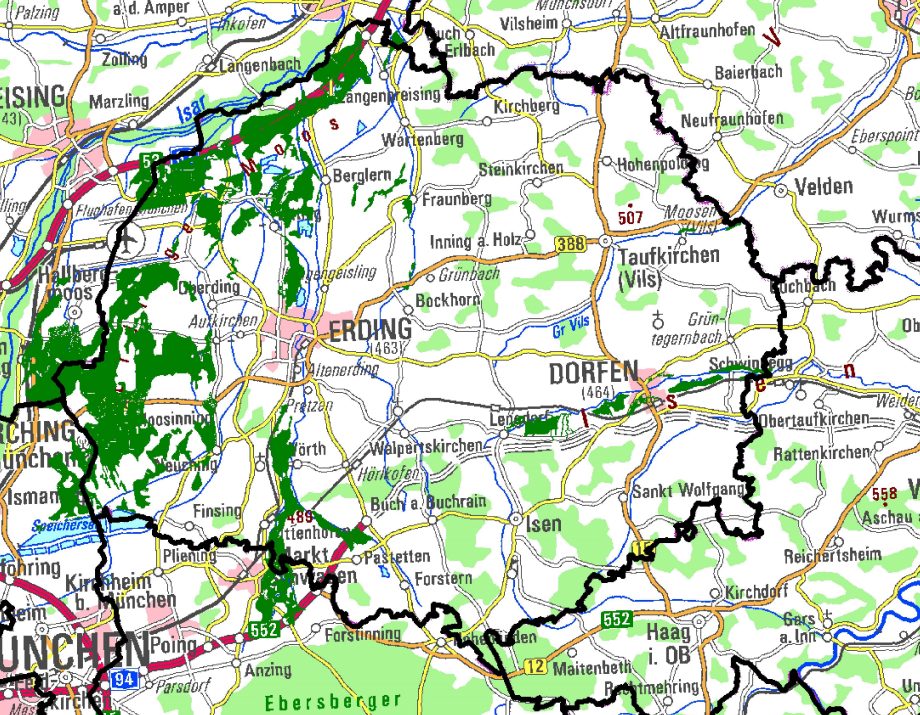

- Im Landkreis Erding sind rund 10 % der Landkreisfläche mit Moor- und Anmoorböden bedeckt.

- Dementsprechend groß sind auch die Chancen und Möglichkeiten im Landkreis Erding Klimaschutz durch gezielten Moorschutz umzusetzen.

Die Bundesregierung sowie die Bayerische Staatsregierung bekennen sich deutlich zum immer wichtigeren Ziel: Moorschutz.

In den vergangenen Jahren wurde durch sie viel investiert, um den Moorschutz weiter zu beschleunigen.

Politischen Ausdruck findet der Moorschutz u. a. in den folgenden Vorgaben:

Masterplan Moore (Ministerratsbeschluss vom 31.07.2018)

- Ziel der Reduktion der Treibhausgasemissionen aus Moorböden um 1/3 bis 2050

- Externer Link zum Masterplan Moore (öffnet in neuem Fenster)

Bayerisches Klimaschutzgesetz (BayKlimaG) Artikel 3

- Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 alle staatlichen Grundstücke, insbesondere Moorflächen, in Übereinstimmung mit dem BayKlimG zu bewirtschaften

- Externer Link zum Bayerischen Klimaschutzgesetz

Regierungserklärung Klimaland Bayern vom 21.07.2021

- Start eines der größten Renaturierungsprogramme in Deutschland: Wiedervernässung von 55.000 Hektar Moorfläche in Bayern bis zum Jahr 2040.

- Dazu wird ein Moorbauernprogramm bzw. Moorwaldprogramm aufgelegt, um die Moorgebiete an vielen Stellen ökologisch voranzubringen und auch ihre landwirtschaftliche Nutzung zu verbessern sowie durch das Moorwildnisprogramm die natürliche Biodiversität in den Mooren wiederherzustellen

- Externer Link zur Regierungserklärung Klimaland Bayern (öffnet in neuem Fenster)

Bayerisches Klimaschutzprogramm (2022)

- Aktionsfeld 2: Natürliche CO2-Speicherung

- Externer Link zum Bayerischen Klimaschutzprogramm (öffnet in neuem Fenster)

Ministerratsbeschluss Moore (27.06.2023)

- Ziel: forcierte Umsetzung des Ziels der Staatsregierung, bis 2040 55.000 ha Moore wiederzuvernässen

- Verbesserung der Fördermöglichkeiten

- Moorschutz als überwiegendes öffentliches Interesse wird festgestellt

- Fortschrittsbericht zum Moorschutz erfolgt nun im 2-jährigen Turnus

- Externer Link zum Ministerratsbeschluss Moore (öffnet in neuem Fenster)

Ob Ihre Fläche in einer Moorkulisse im Landkreis Erding liegt, können Sie hier einsehen:

Förderungen durch den Freistaat Bayern:

- Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinien (LNPR) (bayern.de)

- Bayerisches Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) (bayern.de)

- Klimaschutz durch Moorbodenschutz (bayern.de)

Ökologie der Moore und ihre Funktionen für den Naturhaushalt

Intakte Moore - prima fürs Klima (bayern.de)

Moore - LfU Bayern

Aktuelles aus der Moorforschung von Biodiversität bis zu Verwertungsmöglichkeiten der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

Informationen zur schonenden Moornutzung der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)

| Name | Telefon | Telefax | Zimmer | |

|---|---|---|---|---|

|

Trautner,

Maximilian

Mitarbeiter:

Moormanager

|

+49 8122 58 1655 | +49 8122 58 1246 | 112 | maximilian.trautner@lra-ed.de |